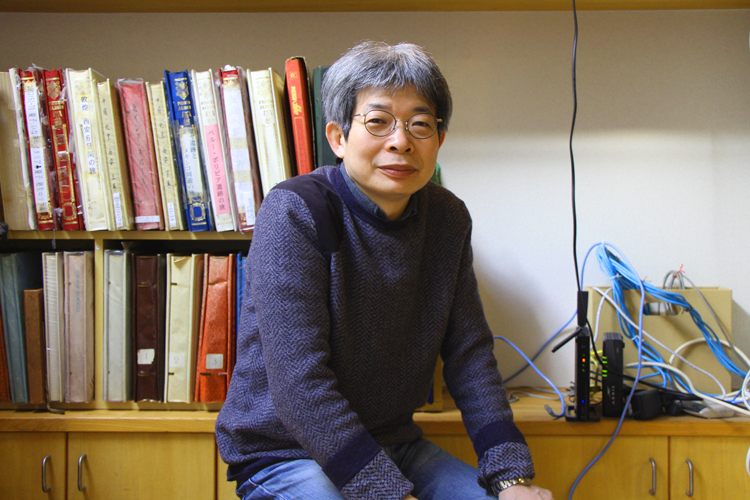

平田オリザ

【映画『幕が上がる』公開記念/平田オリザ インタビュー】この作品をきっかけに、たくさんの新入生が演劇部に入部してくれたら。

2015年2月28日。それは、高校演劇ファンにとって、忘れがたい記念日となる。トップアイドル・ももいろクローバーZを主演に迎え、高校演劇を題材にした青春映画『幕が上がる』がいよいよ全国で封切りとなるのだ。毎年、数多くの邦画が公開されるが、高校演劇を主題に置いた作品は、ほとんど例を見ない。果たして、その全貌は――期待と注目が集まる中、原作者であり、劇団青年団主宰・平田オリザが『ゲキ部!』に登場。『幕が上がる』誕生の背景、映画の見どころ、そして高校演劇について。ここで紡がれる言葉は、長らく日本の演劇を牽引してきた氏が放つ、未来へのささやかな祈りだ。

(Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa)

約20年、高校演劇を見つめてきたから書けたもの。

――そもそも初の小説で、高校演劇を題材に選ばれたきっかけは何だったんですか?

題材の違う小説をいくつか書き進めていたんですけど、その中でいちばんすっと書けたのが、この『幕が上がる』だったんですよ。これまで約20年間、審査員や夏の研修という立場から高校演劇に関わらせてもらってきました。だから、他のジャンルに比べると、比較的取材をそんなにしなくてもスッと書けたのかもしれません。

――映画化はいつ頃から決まっていたんですか?

本を出す前から出版社の方に「これは映画化しやすいですよ」ってお話はもらっていて。ちょうど監督の本広(克行)さんが前々から僕の作品で映画を撮りたいと言っていたので、ゲラの段階からお渡ししてたんです。それで、これを映画にしてみようと。

――ももクロのみなさんを選ばれたのは?

本広さんです。彼がちょうどその頃、ももクロさんと仕事をしていて。「よくよく考えると、このメンバーでそのままやれるんじゃないか」とおっしゃったのがきっかけです。僕自身、ももクロさんのことは名前くらいは存じ上げているという程度。人気があるということはよく知っていたので、忙しくて出られないんじゃないかなと思っていたんです。けど、ちょうどスケジュールが合って、そこからはトントン拍子で進んでいきました。

――撮影の前に、平田さんからももクロのみなさんにワークショップをなさったと聞いています。そこではどんなことを?

普段高校生がやるのと同じようなゲームから入って、テキストを使って、その一部を自分で考えて演じてみたりとか。あとはもう喜安(浩平)さんのシナリオができてたので、それを読んでもらったりもしました。本広さんからお願いされていたのは、演技力の向上と、演劇を題材にした映画なので、演劇の稽古場の雰囲気を伝えてほしいということの2点。ももクロさんも非常に勘のいい子たちなので、すごく成長したなと思います。

普段高校生がやるのと同じようなゲームから入って、テキストを使って、その一部を自分で考えて演じてみたりとか。あとはもう喜安(浩平)さんのシナリオができてたので、それを読んでもらったりもしました。本広さんからお願いされていたのは、演技力の向上と、演劇を題材にした映画なので、演劇の稽古場の雰囲気を伝えてほしいということの2点。ももクロさんも非常に勘のいい子たちなので、すごく成長したなと思います。

――具体的にどんなところで成長が見られましたか?

最初はみなさんクセが強かったんです。それは、演劇っていうことが何かをよくわかってなかったから。ある種の演劇に関する別のイメージがあったのを、まずは取り払うところから始めました。

――それは一般的な演劇のイメージでありがちな、ちょっと大仰なお芝居みたいな感じですか?

そうですね。そこは僕の演出なので、“普通に喋ればいいんだよ”ということをお伝えして。そこからももクロさんもどんどんコツを掴んでいきました。

――完成した映画をご覧になってみていかがでしたか?

まずは喜安さんのシナリオが素晴らしかったですね。映画に比べると、どうしても小説の方が情報量が多くなる。その中でとてもうまくまとめてくださいました。あとはもちろんももクロのみなさんも良かったですが、新任顧問の吉岡先生を演じた黒木(華)さんの演技が素晴らしかった。彼女のこれまでの演技の中でも1、2を争うくらい良かったんじゃないかなと僕は思っています。

――黒木さんといえば、高校演劇の世界から飛び出した期待の星ですよね。

吉岡先生を誰にするかは、前段階から僕たちの間でも話題になっていて。みんなそれぞれ思い入れがある役。しかも、新卒の先生という縛りがあるから、それぐらいの年代に見えなきゃいけない。もうちょっと上の世代の方なら実力派の女優さんはたくさんいますが、あの年代でとなるとなかなか難しいところを、黒木さんのおかげでぴったりのキャスティングになりましたね。それに、高校演劇出身の彼女に吉岡先生という重要な役を演じていただいたことは、高校演劇全体にとっても良かったと思います。

ヒントは、演劇の外側にある。

――平田さんご自身は、高校演劇についてどんな想いをお持ちなのでしょう?

基本的に演劇は何でもOKなので、特に高校演劇だけはということはないんですけど、その中で特殊性を挙げるとしたら、いちばん大きいのはやはり負けたら終わりだということ。私たちの世界にそんなのはないので、これは非常に特殊な環境だとは思いますね。

小説を書いた時点で、知り合いの高校演劇の顧問の先生に何人か読んでもらったんですけど、勝ち負けにこだわりすぎているという意見も中にはありました。僕自身はあまりそこだけを意識をして描いたわけじゃないんですけど。でも、現実はあんなものですよね。みんな、やっぱり勝ちたいし。負けたら仕方ないなと思うけど、最初から負けるつもりでやってるところはあんまりないと思うんです、少なくとも上を狙ってる学校は。

――その通りではありますが、どうしても勝ち負けにこだわることを是としない向きはあるかもしれません。

ただ、小名浜高校にいらっしゃった石原哲也先生が劇作家協会に寄せた文章で、“やるんならやっぱ勝ちたい”って書いてらっしゃって。あ、何だ、やっぱり勝ちたいんじゃん、と(笑)。勝ち負けってあんまり使っちゃダメかなと迷ったりもしたんですけど、石原先生も書いてるし、まあいいかなと思って書かせてもらいました。

――高校生の素直な気持ちとして、“認められたい”“少しでも上に行って、みんなと長くお芝居をしたい”という動機はごく自然だと思います。

あとは小説の中でも書きましたけど、世間の大人が見ている“高校生”と、少なくとも僕が付き合う演劇部の“高校生”というのが全然違っていて。個々人でいろいろ悩みはあるんだろうけど、みんなのびのびしてるんです。小説では、そんな全体的にもっと明るい高校生を描きたいという気持ちがありました。

――作中、ヒロインのさおりがいじめや家庭の悩みを題材にした他校の作品を観て、「私たちの悩みが、本当にここにあるとは感じられない」と言いますよね。「等身大のふりをして高校生の問題をわざと深刻に描くような芝居が嫌いみたいだ」という一文は、かつて高校演劇生だった私もすごく共感するところがありました。

高校演劇に限らず、何でもトラウマとかそういうものを持ち出してオチをつける作品がすごく多い。それはそれで創作だからいいんですけど、ちょっと安易に過ぎるんじゃないかなと僕は思うんです。そういうものが原因になるのは、実際にはすごくレアケースで。たとえば、世の中に推理小説はたくさんあるけど、現実に殺人事件、ましてやトリックを用いての殺人事件なんていうのは滅多に起こらない。殺すとしても衝動的に殺してしまったりするものがほとんどで、複雑な背景があるものはほとんどありません。だけど、そうじゃないと物語にならないから、敢えて深刻で複雑なふうに見せてしまっているんですよね。

――いわゆる“高校生らしさ”とは何か。“高校演劇らしさ”とは何か。という問いにつながってくる部分ですよね。

特に顧問創作などで、これはちょっと大人が考えてつくってるよねと違和感を覚えることは、審査の場面でもあります。こうあってほしいというポジティブな願望ぐらいならまだいいんですけど、大人が勝手に抱いている暗いイメージを高校生に押しつけるのはどうかなと思います。

――その中で、さおりは“等身大の高校生”が一人も登場しない『銀河鉄道の夜』という戯曲の中で、自分が描きたかったものに気づきます。彼女が演劇を通して気づいた自分たちの現実とは何だったのか。これはぜひみなさんに読んでほしいので伏せますが、私はあの回答はすごく心に刺さりました。

『幕が上がる』の特徴は、演出家が主人公というところ。普通だったら、俳優が主人公のことが多いですよね。でも、この物語は一人の女子高生が演出家になっていく過程を描いているんです。

『幕が上がる』の特徴は、演出家が主人公というところ。普通だったら、俳優が主人公のことが多いですよね。でも、この物語は一人の女子高生が演出家になっていく過程を描いているんです。

高校演劇の場合は、大抵が自分で戯曲を書いて演出をする。その中で高校演劇をやっている方に『幕が上がる』を通して伝えたかったことのひとつが、ヒントはいつも演劇の外側にあるということなんです。物語の中でも、さおりは何度もアイデアに行きづまります。その時に乗り越えていくのが、たとえば詩であったり漫画であったり学校の授業であったりする。演劇の外側に、ヒントがあるんです。

だからみなさんにはできるだけいろんなものにふれていただきたい。『幕が上がる』では、作中、北村想さんや太田省吾さんなど敢えて実名で作品を出させてもらいました。だからぜひ関連する書籍も見ていただきたいですし、あとはやっぱり生の舞台もたくさん見ていただきたい。今は地方でもいろんなワークショップを受けられるようになりました。演劇のことだけ考えても上手くはならないんです。演劇は総合芸術。他のジャンルにふれて、いろんなことに出会うことで、深まっていくものなんですよね。

のめりこむだけの価値が、演劇にはある。

――高校演劇を観たことがない方に、高校演劇の魅力を伝えるとしたら、平田さんは何を挙げたいですか?

いちばんは一生懸命さですね。あと、高校演劇って、いろんな学校がありますよね。すごく人数が多い学校とか、部員がたった一人の学校とか。それらが一緒に戦うというのは、スポーツではないこと。審査は大変なんですけど、その面白さはあると思います。

――平田さんは審査をする時は、何を基準にされているんですか?

僕ははっきりしていて、もう一回観たいものを選びます。もちろん講評もしなきゃいけないから、いろんな要素を分析したり解説したりしますけど、自分が審査の票を入れる時は、あらゆる要素を取り払って、もう一回見たいかどうか。それだけを考えて選びます。それがいちばんわかりやすいし、それ以外に決めようがないんですよね。

――これまでご覧になった中でも、特に印象深かった作品はありますか?

僕のベストは、八千代松陰高校の『17歳のオルゴール』ですね。障害者の問題を扱った作品なんですけど、恋愛というファクターを入れることによって、非常に身近なテーマになっていた。高校演劇の場合、社会的なテーマを扱おうとすると、どうしても説教臭くなる。それを恋愛というファクターを入れることで、どの高校生にもわかりやすくした。ある種の高校演劇のお手本だと思います。今は等身大の作品が多いので、逆にそこに社会性を持たせてみるとか。みんなにもそういう回路を持ってもらいたいなって気持ちはあります。

――高校演劇を経て社会へと巣立っていく高校生たちに何か望むことはありますか?

いい観客になってもらって、せっかくなんで演劇を支える層になってもらうことがいちばんですね。ただ、演劇人口を広げていくためには、やる人を増やさなきゃいけない。たとえば音楽なら、リスナーだけでなく、自分も演奏するプレイヤーも非常に多いでしょう。だから、高校演劇は高校演劇で頑張っていただいて、僕がやらなければいけないのは大学での受け皿を用意すること。受け皿ができれば、高校演劇もさらに活性化すると思っています。

――恐らく多くの高校演劇に関わる人たちが、もっと高校演劇が盛り上がっていくきっかけとして、『幕が上がる』という作品に大きな期待を寄せていると思います。

そうですね。今回、2月28日公開に決めたのも、高校受験が終わった中学生に観ていただいて、一気に演劇部員を増やしたいというひとつの期待があったから。試写を観た方も「演劇をしたくなった」とおっしゃる方が多かった。大人でもそう思うんです。中高生が観たら、もう基本的に演劇がしたくなるようになっている。だからぜひ高校演劇を知らない方にもこの映画を観てほしいですね。

――ありがとうございます。では最後に、演劇に青春を捧げている高校生たちにメッセージをお願いします。

演劇はつくるのは大変だけど、基本的に楽しいこと。『幕が上がる』の登場人物もやればやるほど楽しくなって、演劇のことしか考えられなくなっていく。それはたぶん演劇部である程度充実した活動をしている子ならみんなが感じていることだと思います。どうかその感覚を大事にしてもらいたい。進路や勉強もあるだろうけど、せっかくやるなら、中途半端にやるより、とことんのめりこんでほしい。それだけの価値があるものだと思います。

PROFILE

劇作家・演出家。

青年団主宰・こまばアゴラ劇場芸術監督。

1962年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。

1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。

1998年『月の岬』で第5回読売演劇大賞優秀演出家賞、最優秀作品賞受賞。2002年『上野動物園再々々襲撃』(脚本・構成・演出)で第9回読売演劇大賞優秀作品賞受賞。2002年『芸術立国論』(集英社新書)で、AICT評論家賞受賞。2003年『その河をこえて、五月』(2002年日韓国民交流記念事業)で、第2回朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。2006年モンブラン国際文化賞受賞。2011年フランス国文化省より芸術文化勲章シュヴァリエ受勲。

東京藝術大学・アートイノベーションセンター特任教授、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター客員教授、四国学院大学客員教授・学長特別補佐、京都文教大学客員教授、(公財)舞台芸術財団演劇人会議理事長、埼玉県富士見市民文化会館キラリ☆ふじみマネージャー、日本劇作家協会副会長、日本演劇学会理事、(財)地域創造理事。

○青年団公式ホームページ:http://www.seinendan.org/

<原作>

平田オリザ

<監督>

本広克行

<脚本>

喜安浩平

<キャスト>

百田夏菜子、玉井詩織、高城れに、有安杏果、佐々木彩夏、ムロツヨシ、清水ミチコ、志賀廣太郎、黒木華

○公式ホームページ:http://www.makuga-agaru.jp/