学校法人清風南海学園 清風南海高校

小さな「女優」たち。【前編】

毎年、高校演劇の世界ではたくさんのオリジナル作品が上演される。その中には、全国をはじめとする大舞台を踏むことはなくても、見る者の心に焼きつき離れない芝居が、きっとある。第63回大阪府高等学校演劇研究大会、いわゆる府大会の最後を飾った『ミチコは窓の外』は、そんな舞台のひとつだろう。出演者は、2人きり。しかし、登場人物は3人。見えない不在のミチコをめぐる2人の少女の微妙な心理は、同世代の高校生の共感を誘った。他の高校とは一線を画す独特の空気感で場内を惹きつけた2人の小さな「女優」の演技はどのようにして生まれたのか。そこには中高一貫校である清風南海高校ならではの伝統と文化があった。

(Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa)

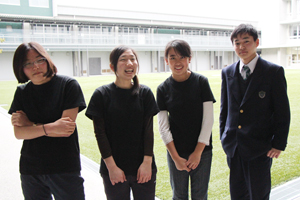

個人演技賞をW受賞。会場を魅了した2人の演技。

出場14校のプログラムを終え、始まった講評。大阪府では府代表に該当する最優秀賞の他に個人演技賞、創作脚本賞、舞台美術賞の各賞が用意されている。個人演技賞に選出されたのは男女各2名。数十名に及ぶ女子生徒が舞台に立った今大会で、栄えある2名に選ばれたのは、清風南海高校の吉武と和田だった。決して明文化されているわけではないが、特定の1校が賞を総なめするというケースは少ない。そんな中、2人きりの会話劇を情感豊かに演じ切った2人の女子生徒が、個人演技賞女子部門を独占した。

それは、本人たちも決して想像していなかった高評価だった。けれど、異議を唱える者は少なかったはずだ。なぜなら、それほど彼女たちは舞台の上で瑞々しく光り輝いていたのだから。

中高一貫の進学校。5年かけて培う強力な結束感。

清風南海高校は中高一貫の私立学園だ。偏差値は府下でもトップレベル。進学実績には日本を代表する国公立から憧れの私大まで、名門校がズラリと並ぶ。創立50周年を迎え、新築された校舎は、デザイナーズビルのようにスタイリッシュだ。

清風南海高校は中高一貫の私立学園だ。偏差値は府下でもトップレベル。進学実績には日本を代表する国公立から憧れの私大まで、名門校がズラリと並ぶ。創立50周年を迎え、新築された校舎は、デザイナーズビルのようにスタイリッシュだ。

当然、生徒たちも文武両道が前提とされる。平日の部活動時間はわずか1時間。土日も厳しい時間制限がある。また、定期テストで3つ以上赤点を取得した生徒は部活停止。進学校ならではの厳しい環境のもと、演劇部の生徒たちは部活動にいそしんでいる。

中高一貫の同校では、中学生と高校生が合同で練習を行う。まだランドセルをおろしたばかりの12歳から進路に揺れる17歳まで、最も多感な5年間を彼女たちは共に過ごす。だからだろうか、清風南海高校には独特の結束感がある。スズ役を演じた2年の吉武も「中1の頃から、ずっとその時、高2だった先輩に憧れていた」と目を輝かせる。長い時間を共に過ごした者にしか分かつことのできない絆で、彼女たちは結ばれている。

中高一貫の同校では、中学生と高校生が合同で練習を行う。まだランドセルをおろしたばかりの12歳から進路に揺れる17歳まで、最も多感な5年間を彼女たちは共に過ごす。だからだろうか、清風南海高校には独特の結束感がある。スズ役を演じた2年の吉武も「中1の頃から、ずっとその時、高2だった先輩に憧れていた」と目を輝かせる。長い時間を共に過ごした者にしか分かつことのできない絆で、彼女たちは結ばれている。

だからこそ、2年の吉武には大会に向けて格別の想いがあった。去年の大会では、3枠の出場権がありながら、府大会への切符を掴むことはできなかった。府への夢を果たせなかった先輩の分も、今年こそ――それは唯一の2年生である吉武にとって、自ら負った使命に近い目標だった。

自分自身を乗り越えたい。未完に終わった創作への挑戦。

大会出場に向けて課題となるのは、脚本。例年、清風南海高校では創作脚本で大会に挑む。5年間、部に在籍した吉武は「自分の書いた台本でやれたら」という夢があった。まとまらない思考の中で選んだモチーフは、「強迫性障害」。手を洗うことをやめられない少女の物語だった。

大会出場に向けて課題となるのは、脚本。例年、清風南海高校では創作脚本で大会に挑む。5年間、部に在籍した吉武は「自分の書いた台本でやれたら」という夢があった。まとまらない思考の中で選んだモチーフは、「強迫性障害」。手を洗うことをやめられない少女の物語だった。

「その子は手を洗うことで、何かから自分を守ってるんです。彼女が守っているものは、私自身に重なるものがある。だから、その守っているものが何なのかを書こうとしたら、もっと自分自身を掘り下げなきゃいけない。その作業が、ちょっと辛かったのかなって、そう思います」

人懐っこい笑みを浮かべながら創作の苦しみを語る吉武には、そんな暗い影などまるで見当たらない。だけど、彼女もまたいろんな悩みに揺れる女子高生だ。その内側には様々なコンプレックスが溢れているのだろう。

「私はこの作品を書き上げれば、自分を超えられると思っていました」

台本の締め切りは9月末。それは11月上旬に控える大会本番を考えればギリギリのタイムリミットだった。卒業したOGの先輩に励まされ支えられながら、吉武は何とか自分の内の中に渦巻く感情をカタチにしようとした。しかし、それは完成を見なかった。

台本の締め切りは9月末。それは11月上旬に控える大会本番を考えればギリギリのタイムリミットだった。卒業したOGの先輩に励まされ支えられながら、吉武は何とか自分の内の中に渦巻く感情をカタチにしようとした。しかし、それは完成を見なかった。

「大好きな先輩がすごく気にかけてくれていたのに、結局、私は何もできませんでした。あの時は先輩の助けに応えられなかった自分が悔しくて仕方なかったですね」

吉武の未完の作品の代替策として水面下で準備を進められていたのが、『ミチコは窓の外』だった。

私のことを書かれている気がした。自分にしかできない役との出逢い。

大会出場作品となった『ミチコは窓の外』の作者は、OGの中辻だ。5年以上前に卒業した彼女が今も演劇部のために新作を書き下ろすのも、上下のつながりが濃い同校ならではと言えるのかもしれない。

大会出場作品となった『ミチコは窓の外』の作者は、OGの中辻だ。5年以上前に卒業した彼女が今も演劇部のために新作を書き下ろすのも、上下のつながりが濃い同校ならではと言えるのかもしれない。

人数が少ない清風南海高校演劇部では、毎回、少人数の会話劇が定石だ。今回も役者として舞台に上がるのは2年の吉武と1年の和田だけ。この2人をどう活かせば、自分たちらしい芝居がつくれるか。中辻は定期的に練習や公演に顔を出し、役者のクセや性格を把握した。そして書き上がったのが、友達でグループと組む時にいつも2人組にはなれないスズと、ぶっきらぼうで気が強いナルという2人の少女の物語だった。吉武は台本を読んで驚いた。まるでスズというキャラクターが自分そのもののように思えたからだ。

「私のこと見透かれてるんじゃないかなっていうくらい私はスズで、何で私のことこんなに知ってるんやろうって思いました」

『ミチコは窓の外』は、母親に「探すな」とメッセージを残したまま、突然学校を欠席し、姿を消したミチコをめぐる友人2人の物語だ。舞台は教室。2人の友人はミチコはどこへ行ったのかを話し合う。その過程の中で浮かび上がる3者の微妙な関係性や、ミチコに対する憧れとも嫉みともとれない複雑な胸の内が本作の最大の見どころだ。

1年の和田が演じるナルは、ミチコとは小学校時代からの幼なじみ。親公認の親友だ。一方、スズとミチコの付き合いは高校入学から。昔なじみのナルとミチコにくっつくようなかたちで友人関係はスタートした。スズはいつまで経っても、2人から一線を引かれたような自分の立ち位置に引け目を感じていた。それは、高校生なら誰もが一度は経験したことのある感覚ではないだろうか。

たとえば道を歩く時に、先に並んで前を歩く2人に対し、自分だけが後ろにはみ出してしまうような、ささやかな疎外感。授業で2人組を組む時に、自然と自分が「余り」になってしまうような、無言の力関係。取るに足らない小さな出来事であっても、何重に積み重なることで、決して渡れない溝となる。スズは、そんな高校生の繊細な人間関係を体現したようなキャラクターだった。

たとえば道を歩く時に、先に並んで前を歩く2人に対し、自分だけが後ろにはみ出してしまうような、ささやかな疎外感。授業で2人組を組む時に、自然と自分が「余り」になってしまうような、無言の力関係。取るに足らない小さな出来事であっても、何重に積み重なることで、決して渡れない溝となる。スズは、そんな高校生の繊細な人間関係を体現したようなキャラクターだった。

嫉妬と憧憬と劣等感と。巧みな人物描写が織りなす友情の物語。

一方、和田演じるナルもまた女の業が存分に秘められたキャラクターだ。言葉も荒っぽく、態度もサバサバしたナルは、一見すれば男っぽいと言われそうな性格だ。だが、その内面は、美人で女王様気質のミチコに対する圧倒的な依存と生理的な嫌悪の相反する2つの感情で混沌としている。和田はそんなナルの気持ちに「よくわかる」と共感を示す。

一方、和田演じるナルもまた女の業が存分に秘められたキャラクターだ。言葉も荒っぽく、態度もサバサバしたナルは、一見すれば男っぽいと言われそうな性格だ。だが、その内面は、美人で女王様気質のミチコに対する圧倒的な依存と生理的な嫌悪の相反する2つの感情で混沌としている。和田はそんなナルの気持ちに「よくわかる」と共感を示す。

「私もよく男の子っぽいって言われるんですけど、仲のいい友達が他の子と喋っていたりすると、すごく嫌な気持ちになる。そんなジトジトした部分がナルとはよく似ているような気がするんです」

『ミチコは窓の外』は、どこにでもいる、誰もが共感せずにはいられない女たちの心の襞を描いた作品だ。イジメや不登校のようなわかりやすいモチーフは登場しない。劇中では、60分間、2人の少女の会話が淡々と繰り広げられる。そのリアリティが、見る者の心をどうしようもなく惹きつけた。中辻の丁寧な人物造形力によって描かれたスズとナルというキャラクターが、2人の女子高生を「女優」に変えたのだ。

不在のミチコを浮き彫りにするために。舞台上にいた“第三の女”。

本作のもうひとつの大きな特徴は、劇中、もうひとりの登場人物であるミチコが姿を現さないことだ。回想でミチコが存在する場面であっても、舞台上では不在のまま。ナルもスズも見えないミチコに向かって語りかける。だからこそ、このミチコというキャラクターが観客1人ひとりの想像の世界でそれぞれ鮮やかな像を結ぶのだが、そのためにはいかにして本当にミチコがいるように演じるかが、演出上での重要なポイントとなる。

「私と和田の間で、ミチコのイメージが違っていたら演技として成立しない。だから、2人でミチコってどんな女の子かということをよく話し合いました」

そこで彼女たちの間で共通像として浮かんできたのが、音響を務める1年の中川だった。みんなから“スーモ”と愛称で親しまれる中川は、中学入学と同時に演劇部に入部した部員のひとり。しかし、「表に出るのは恥ずかしい」と裏方畑を貫いてきた。吉武が中川のことを「いちばん客観的に部のことを見ている」と評せば、和田も「この子がいないと私はダメ」と絶大な信頼を寄せる。2人は中川をミチコに見立て、そのキャラクター像を練り上げていった。

そこで彼女たちの間で共通像として浮かんできたのが、音響を務める1年の中川だった。みんなから“スーモ”と愛称で親しまれる中川は、中学入学と同時に演劇部に入部した部員のひとり。しかし、「表に出るのは恥ずかしい」と裏方畑を貫いてきた。吉武が中川のことを「いちばん客観的に部のことを見ている」と評せば、和田も「この子がいないと私はダメ」と絶大な信頼を寄せる。2人は中川をミチコに見立て、そのキャラクター像を練り上げていった。

「スーモは絶対に自分から寄ってこない。私たちから近づいていっても、わざと突き放そうとする。そういうところがミチコっぽいかなって思ったんです」

我儘で高飛車なミチコに振り向いてほしい一方で、一緒にいると疲れや苛立ちを感じずにはいられないナル。そんな執着と反発を表現する上で、和田にとって中川は恰好の相手だった。練習当初、吉武と和田は中川に実際に舞台に立ってもらい、ミチコとして動いてもらうことで、目線の練習に取り組んだ。本番では、今、ミチコがどこにいるのかは、すべて吉武と和田の目線で表現しなければいけない。2人の目線が自然であればあるほど、観客の目にもくっきりとミチコの姿が浮かび上がってくる。2人きりの会話劇の裏側には、本番の舞台には登場しない中川のサポートがあったのだ。

芝居を操る独特の間。受け継がれてきた清風南海ワールド。

清風南海高校の演技は、その質感が他校とはまったく異なる。高校演劇にありがちと言われる大声を張り上げるような演技やオーバーリアクション、若さと勢いに任せたネタやギャグはほとんど登場しない。彼女たちの60分を支配するのは、独特の間と自然体な演技だ。教室の会話をそのまま舞台に持ってきたようなリアリティを持ちながら、それでいて詩を詠むような耳心地の良さが観客の感性に沁み渡る。この演技はどこから生まれてくるのだろうか。

清風南海高校の演技は、その質感が他校とはまったく異なる。高校演劇にありがちと言われる大声を張り上げるような演技やオーバーリアクション、若さと勢いに任せたネタやギャグはほとんど登場しない。彼女たちの60分を支配するのは、独特の間と自然体な演技だ。教室の会話をそのまま舞台に持ってきたようなリアリティを持ちながら、それでいて詩を詠むような耳心地の良さが観客の感性に沁み渡る。この演技はどこから生まれてくるのだろうか。

「よく他校さんからもどんな練習をしているんですかって聞かれるんですけど、私たちもよくわからない。もうずっと何代も前の先輩から受け継いできた演技なので、私たちにとってはこれがいちばん自然なんです。逆に他校さんの演技を真似しようとしても絶対にできないと思います」

他校とは違う5年という長い時間をかけて、彼女たちはその体と五感に清風南海のリズムを沁みこませる。だからこそ、彼女たちの演技にはよく熟成された銘酒のようなある種の甘美的な味わいが備わっているのだ。

他校とは違う5年という長い時間をかけて、彼女たちはその体と五感に清風南海のリズムを沁みこませる。だからこそ、彼女たちの演技にはよく熟成された銘酒のようなある種の甘美的な味わいが備わっているのだ。

とりわけ間の取り方に対する彼女たちの美意識は段違いだ。舞台慣れしていない高校生にとって、間を取ることは一種の緊張を強いられる。テンポ良く台詞を畳みかける方がよほど気楽な面があるだろう。しかし、彼女たちの台詞は、効果的な間によって美しい緊張とリズムが生まれている。

芝居の駆け引きを楽しむこと。せめぎ合う「女優」たちの攻防。

「間をためるのは本当に楽しい。怖いなんて時期はとっくに過ぎましたね。むしろまだためられる、まだいけるって思ってしまうくらいです。間をためてためて、すっと視線を上げた瞬間にお客さんがみんなこっちをぐっと見てくれる。その快感はたまらないです」

「間をためるのは本当に楽しい。怖いなんて時期はとっくに過ぎましたね。むしろまだためられる、まだいけるって思ってしまうくらいです。間をためてためて、すっと視線を上げた瞬間にお客さんがみんなこっちをぐっと見てくれる。その快感はたまらないです」

特に後半、スズとナルの立場が逆転する場面は、彼女たちの見せ場のひとつだ。どちらの方がミチコを理解しているか、牽制を張り合うスズとナル。当初は付き合いの長いナルが優位に立っていた。しかし、後半、スズが突然「ミチコちょうだい」と切り出す。これまで「余り」の弱い立場だったスズが、ミチコと盤石の友情関係を築いているつもりだったナルを一気に攻め立て切り崩す重要な台詞だ。この「ミチコちょうだい」をどう表すか。吉武は何度も何度も考えた。

「はっきりと置きに行くように言うこともできれば、敢えてさらっと言うパターンもある。いろんな選択肢はあったけど、私は置きに行きたかったです。ナルに勝ちたかったから。ずっとナルに負けてるわけじゃないんやでって気持ちがあったから、いろんな人に指摘されたけど、置きに行こうというつもりで、この一言に気持ちをこめました」

ここから気弱に見えたはずのスズが、どんどんナルを追いつめていく。その姿は、どこか狂気じみた怖さすら与えるが、当の吉武はスズを「普通の女の子」と言い切る。

「スズの中身はたぶんそんなに大したことない。怖がらせようと思ってるわけじゃなくて、ただ単にちょっと悔しいとか、それくらいの気持ちなんです。本当、めっちゃ普通の女の子やと思います」

吉武が「普通」に演じるからこそ、見る者はスズに揺さぶられずにはいられないのかもしれない。舞台上で演じる心理戦は、役者にとっても極上の演技合戦だ。吉武は「ナルが本気でムカつくタイミングで言ってやろうと思っていた」と間の心得を明かす。一方の和田も演じている吉武を見て、「本気でムカついた」と笑う。練習中、2人は「お互いのことが本当に嫌いになりかけた」と言う。それほどまでに彼女たちはスズとナルというキャラクターに身も心も捧げ、憑依しようとしていたのだ。

吉武が「普通」に演じるからこそ、見る者はスズに揺さぶられずにはいられないのかもしれない。舞台上で演じる心理戦は、役者にとっても極上の演技合戦だ。吉武は「ナルが本気でムカつくタイミングで言ってやろうと思っていた」と間の心得を明かす。一方の和田も演じている吉武を見て、「本気でムカついた」と笑う。練習中、2人は「お互いのことが本当に嫌いになりかけた」と言う。それほどまでに彼女たちはスズとナルというキャラクターに身も心も捧げ、憑依しようとしていたのだ。

>> 後編へ続く