久留米大学附設高校

スカートを履いた男子高生たち。

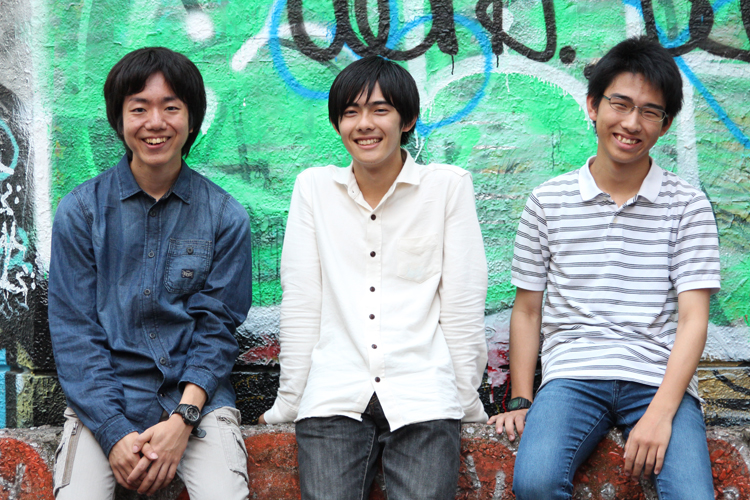

1年ぶりに会った彼らは、当たり前だけど普通の男の子たちだった。会った、と言ってもそれまで直接の面識があったわけではない。1年前、舞台の上で熱を発するように煌めく彼らの姿を一方的に観ただけだ。それも、その時の彼らは、決して今のような恰好ではなかった。スカートを履いて、初めてやってきた男子部員に右往左往していた。そう、彼らは、1年前、“女子高生”だったのだ。

(Text&Photo by Yoshiaki Yokogawa Assistant Saori Yoshitake)

1年後の“女子高生”たち。

2014年7月末、第60回全国高等学校演劇大会が開催された。出場全12校の頂点に立ったのは、久留米大学附設高校による『女子高生』だった。登場人物の大多数を占める女子高生役を男子高生が、逆に唯一の男子高生役を女子高生が演じるという男女逆転劇が、多くの観客に鮮烈な印象を残し、最優秀賞の栄誉に輝いた。

あれから1年、当時、主要メンバーだった3年生も制服を脱ぎ、大学生となった。高校演劇というのは面白い。たとえ日本一になったからと言って、高校野球のようにプロにスカウトをされるというわけではまったくない。渋谷を歩く彼らの姿は、どこにでもいる大学生そのものだった。

だが、彼らは確かに1年前、彼らにしか見ることのできない景色を見たのだ。2000を超える全国の高校演劇部が憧れる場所に確かに立っていたのだ。ならば、聞いてみよう。その頂までの道のりを。そこで彼らが何を感じ、何を学びとったのかを。

女子部員は1名だけ。アンバランスな男女構成を活かした逆転の秘策。

それは初夏のことだった。久留米大学附設高校はもともと男子校。2005年に男女共学となったが、理系ということもあり今でも生徒の9割以上は男子だ。演劇部も例外ではない。計12名の部員のうち女子は1名だけ。その構成を逆手に取って、「男女逆転劇をやってみてはどうか」というアイデアがのぼった。昨年も、男女逆転の案はあったという。けれど、昨年の主要メンバーは体格の立派な男子が多く、女装をしても気持ち悪さが否めないという声により見送られた。翻って、その年の2年生は華奢で小柄なメンバーが多かった。自分たちならいけるんじゃないか。1年間、温め続けられた秘策は、絶好の顔ぶれとタイミングに恵まれ、ついに動き出すこととなった。

それは初夏のことだった。久留米大学附設高校はもともと男子校。2005年に男女共学となったが、理系ということもあり今でも生徒の9割以上は男子だ。演劇部も例外ではない。計12名の部員のうち女子は1名だけ。その構成を逆手に取って、「男女逆転劇をやってみてはどうか」というアイデアがのぼった。昨年も、男女逆転の案はあったという。けれど、昨年の主要メンバーは体格の立派な男子が多く、女装をしても気持ち悪さが否めないという声により見送られた。翻って、その年の2年生は華奢で小柄なメンバーが多かった。自分たちならいけるんじゃないか。1年間、温め続けられた秘策は、絶好の顔ぶれとタイミングに恵まれ、ついに動き出すこととなった。

8月末、顧問の岡崎教諭が書き上げた第一稿をもとに、部長の西田や副部長の楠元、岩崎らそれぞれ役者たちがアイデアを出し合い、カタチにする。物語は女子だらけの演劇部に、初めて男子が入部してくるところから始まる。それまで保たれてきた秩序を破る“闖入者”に女子部員は揺れ惑い、男らしさや女らしさに自問自答しながら、たった一人の男子部員・荒木をロミオに据え『花よりロミオ』の練習を重ねていく。

印象的なのは、全編を彩るアイドルソングだ。SKE48の『パレオはエメラルド』から始まり、同時代感のあるアイドルポップスに合わせて、彼らはスカートをたなびかせ、踊り舞う。選曲は、みやび役の岩崎が担当した。

「附設ではもともと台本に合わせてコンセプトを決めて選曲をすることが多くて。今回は女子の芝居をするならアイドルソングで行こうってことがまず決まった。そこからYoutubeで数百曲くらい聴いて、その中でジャンル分けしたものをプレイリストにまとめて、各シーンごとにあてていきました」

特注の制服を身にまとい、少年は自然体で勝負する。

彼らがまとう制服も、特別に採寸をして発注したものだ。中にはキャミソールも着た。買い出しに行ったのは、顧問の岡崎教諭だ。曰く「身長 180cm近いスキンヘッドのコワモテ」。そんな名物顧問がレディースのショップでキャミソールを11人分も購入する姿を想像し、西田たちはケラケラと笑う。もうざっと2年も前の出来事となる。彼らにとってはすべてが楽しく懐かしい想い出なのだろう。

彼らがまとう制服も、特別に採寸をして発注したものだ。中にはキャミソールも着た。買い出しに行ったのは、顧問の岡崎教諭だ。曰く「身長 180cm近いスキンヘッドのコワモテ」。そんな名物顧問がレディースのショップでキャミソールを11人分も購入する姿を想像し、西田たちはケラケラと笑う。もうざっと2年も前の出来事となる。彼らにとってはすべてが楽しく懐かしい想い出なのだろう。

年頃の男の子が人前でスカートを履く恥ずかしさも、西田は「抵抗はあったけど、ネタとして面白ければいいかなって」と言ってのける。岩崎も「最初はスースーしたけど、3日もしたら慣れた」とあっけらかんだ。ともすると、受けをとりたくなるのが男子高生の性。スカートを履いて舞台に立てば過剰な女言葉で笑いをさらいたくなるところだが、『女子高生』は恰好こそ女子高生そのものだが、演技スタイルは自然体だった。

「男らしい気持ち悪さは残しつつ、だけどあんまり女の子らしい演技にはしないって最初から決めていました」

りょうこ役の副部長・楠元がそう真意を明かす。わざとらしいメイクも施さない。あくまでナチュラルに女子高生を演じる。その狙いが奏功し、『女子高生』は単なる女装モノの喜劇にとどまらない広がりを持ちはじめていった。

涙を飲んだ1年目の地区大会。そして2年目、快進撃が始まった。

瞬く間に地区大会本番の日がやってきた。久留米附設は過去3回の全国大会出場経験を持つ強豪校。県大会には9回連続で出場したこともある。その伝統が途切れたのが去年、西田たちが1年生の時のことだった。自信を持って臨んだ本番で失意の地区敗退。だからこそ、たとえどれだけ手応えがあっても結果は予想できなかった。

瞬く間に地区大会本番の日がやってきた。久留米附設は過去3回の全国大会出場経験を持つ強豪校。県大会には9回連続で出場したこともある。その伝統が途切れたのが去年、西田たちが1年生の時のことだった。自信を持って臨んだ本番で失意の地区敗退。だからこそ、たとえどれだけ手応えがあっても結果は予想できなかった。

「去年は行けると思って行けなかった。だから今年はもう行けるかどうかよりも、とにかく目の前のことをやらないとって気持ちでいっぱいでした」

こころ役を演じた部長の西田がそう述懐する。トップバッターで迎えた本番は、顔なじみの多いホーム感ある会場の雰囲気にも後押しされ、大きな笑いと共に迎えられた。結果は、無事に地区突破。2年ぶりに県大会へ駒を進めた。

「附設は遠方から来ている生徒も多いので、県大会に行くとリハーサルから本番までお泊まりができるんです。それが嬉しかったですね」

地区突破の喜びを、西田はそう表現する。気負いなんて何のその。男子高生らしい陽気さと伸びやかさで、彼らは上位大会へのステップを駆けのぼった。勢いそのままに県大会、九州大会へと進出し、ついには12月15日、数々の名門校を抑え、スカートを履いた男子高生たちは九州ブロック代表に選ばれた。

「全国なんてそれこそまったく考えてもいなかったし実感もなかった。だから名前を呼ばれた時はみんなポカーンとしていましたね」

自分たちより立派な舞台美術をつくりこんでいる学校もあれば、演技の上手い学校もたくさんあった。その中での最優秀賞。思いがけない大舞台に戸惑いながらも、高校生活最後の想い出に、西田たちは無邪気に胸を躍らせていた。

ご褒美だった全国大会。繰り出した“会心の一撃”。

「他校さんのいいお芝居を観られるのが楽しみだった」と岩崎が声を弾ませれば、「受験勉強で疲れた時期に、また演劇部という楽しい空間に戻れるのが嬉しかった」と楠元も同調する。

「他校さんのいいお芝居を観られるのが楽しみだった」と岩崎が声を弾ませれば、「受験勉強で疲れた時期に、また演劇部という楽しい空間に戻れるのが嬉しかった」と楠元も同調する。

そう、すでに3年生になっていた彼らにとって、夏は受験の総本山。全国大会は、緊張と競争を強いられる毎日の中で、久しぶりに何も考えずに好きなことに夢中になれる時間だった。岩崎は過去の自校の全国上演作品をDVDに焼いて鞄に詰めこみ、夜な夜なみんなで上映会を開催した。全国一になろうなんて大きな野望があったわけではない。彼らにとって全国大会はご褒美そのもの。まるで旅行を楽しむような気持ちで、決戦の地・茨城に降り立った。

「とにかくすごくテンションがいい状態だった。もう来るところまで来た。背負うものなんて何もない。だから楽しんでやろうって、みんながそんな気持ちでいたと思います」

本番直前、緞帳の降りた舞台の中央で役者たちが車座になった。ひんやりと冷たい板の感触を味わいながら、精神を落ち着ける。すっと腕を前に伸ばし、みんなで手を合わせる。これが、久留米附設の本番前の儀式。西田たち3年にとって、これがきっと高校生活最後の舞台となる。だったらとにかく楽しもう。今にも弾け飛びそうな高揚感を胸いっぱいにつめて、西田たちは満員のステージに躍り出た。

「とにかくやたらみんな調子が良かった。お客様もあったまっていて、いろんなところで笑ってくれました」

楠元はあっという間に駆け抜けた60分の記憶をそう証言する。曰く「会心の一撃」だった。今まで準備したことのすべてが出せた、一点の悔いもない60分。「いい舞台もいっぱいあったし、自分たちも最高のものを出せた。勝ち負けなんてまったく気にしてなかったし、ここまでやれたんだから負けても構わないと思っていました」と充実の表情を浮かべる。

だからこそ、まさか自分たちの名前が呼ばれるなんて考えてもいなかった。講評の終わり、会場の全員が固唾を飲んで審査員の口元を見守っている。その唇が紡ぐ名前は、どこなのか。会場だけでない。現地に駆け付けられなかった全国の高校演劇ファンが、1年に1度の瞬間を、その知らせが届くのを待ちわびていた。

「自分たちの名前を呼ばれても全然わあっとなる感じはなくて。表彰が終わっても、ずっとポカンとしていました」

約2100校の頂点に立った実感などまるでなかった。一斉に届く祝福の声も現実味がない。ただ、後日、NHKで放送される自分たちの芝居に、「恰好が恰好だから、親戚には宣伝できないかなと思った」と苦笑する。

そう。日本一になった高校生たちは、どこまでも普通で、どこまでも自然体の、ただ仲間と芝居をつくることが大好きな“男子高生(+たったひとりの女子高生)”たちだったのだ。

大ゲンカを超えて生まれた鉄壁のチームワーク。

西田は自分たちが選ばれた理由をそう分析する。

「岸田國士戯曲賞の候補に挙がるような作品と一緒にやらせていただいて、普通に考えて自分たちが選ばれるわけがない。でも、あの日あの時の“会心の一撃”を審査員の先生に認めてもらったのかなと思う」

ほぼプロと変わらない創作環境が整った常連の強豪校と、部員数が5人にも満たない小さな高校が同じ俎上に乗せられ、時には後者が選ばれることもある。そんな高校演劇の面白さを凝縮したような一言を、岩崎が述べた。

自分たちの武器は、チームワーク――そう胸を張る彼らには、それだけの理由があったのだ。

遡ること1年生の冬。地区大会を終えて代替わりをすませた西田たちは、初めて自分たちだけの代で公演を打つこととなった。しかし、意見も目指す方向性もまったくまとまらない。動き出したばかりの新生久留米附設演劇部は、早くも崩壊の危機に陥っていた。

「もうとにかく大ゲンカになって、自分たちのやりたい演劇は何なのか、とことんまで話し合いました。結果的に、それで“自分のやりたいことじゃなかった”って辞めた人もいた。でもその分、あの時、チームとしての方向性ははっきりと固まったと思います」

最も苦しかった時期のことを、岩崎はそう追想する。久留米附設は九州トップクラスの進学校。岩崎自身、「進学校ってアングラ系のお芝居をすることが多い」という印象があった。もちろんそうしたお芝居も好きだが、高校生の間だからこそもっと高校生らしいお芝居をやってみたかった。以来、西田たちの代はコメディを中心に公演を重ねてきた。その集大成が、『女子高生』だったのだ。

どんな時も、自分たちが信じるお芝居を。

『女子高生』は審査員から「ジェンダー論に一歩踏み込む可能性まで秘めた、企みに富んだ台本」と絶賛された。だが、当の本人たちはいたって等身大だ。

『女子高生』は審査員から「ジェンダー論に一歩踏み込む可能性まで秘めた、企みに富んだ台本」と絶賛された。だが、当の本人たちはいたって等身大だ。

「そういうことも考えてはいたけれど、あまり演技に反映させてはいけないのかなって思ってた。それよりも普通に観て楽しいものをつくろうっていう気持ちの方が大きかったし、そっちを大事にした方がいいかなって」

演劇部の公演は、演劇が好きな人ばかりが観るわけじゃない。演劇のことなんてまったく知らない友達だって、わざわざ時間をつくって足を運んでくれる。だから誰が観ても普通に楽しめるものをつくろう。それが、彼らの信条なのだ。

あれから1年の時が過ぎた。彼らはそれぞれに立派な大学生となり、それぞれの道を歩んでいる。

「全国を経て実感したのは、いい芝居をつくるということをきちんと突きつめていけば結果がついてくる可能性は十分にあるということ。だから勝つことを考えずに、自分たちの芝居をやりきってほしい」

西田は、間もなく始まる全国大会に向けて、そうアドバイスを送る。岩崎も西田の言葉に頷きながら、こう続けた。

「高校演劇をやっていると、青春の悩みを書けとかよく言われると思うけど、そんな言葉に惑わされないでほしい。悩みなんて、書きたいものを書いていたら、ノイズとして自然に混ざるもの。高校生のうちに何か台本を書こうとすると、ついテーマ性を重視して、最後に説教臭いことを言っちゃいそうになるけど、そんな必要はないと思う。面白いと思ったものを突きつめていたら、テーマは後からついてくる。とにかく自分たちがやりたいと思うお芝居を、みんなにはやってほしいですね」

彼らのお芝居があれだけ場内の笑いを誘ったのは、単に男の子が女装をしているという出オチ的な面白さが理由ではない。全員が一丸となって、自分たちの信じる面白い芝居を、自分たちが誰よりも楽しんで演じ切ったから、多くの観客の心を掴んだのだ。

さあ、7月30日、新しい歴史の幕が開く。今年はどんな舞台に出会えることだろう。